1. Anforderungen an ein Eckpunktepapier (EPP)

- Umfang von bis zu 20 Seiten

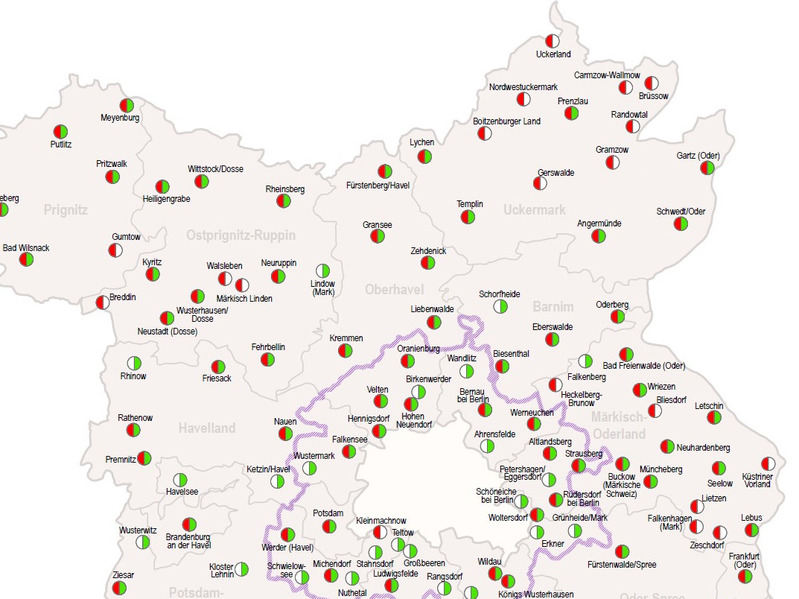

- Das EPP muss eine kartografische Darstellung der erforderlichen Fördergebietskulisse und eine erläuternde Begründung beinhalten.

- Ein Betrachtungszeitraum von höchstens 15 Jahren für den Einsatz der Städtebaufördermittel ist zu berücksichtigen.

Ausgangslage

- Die geplanten Schwerpunkte und Vorhaben müssen sich nachvollziehbar aus dem INSEK ergeben.

- Weist das INSEK nicht mehr die notwendige Aktualität bezüglich der geplanten Vorhaben auf, so ist es i.d.R. zeitgleich zu überarbeiten, damit es seiner Funktion als Fördervoraussetzung gerecht wird.

Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung

- Kurze Darlegung der Stärken und Defizite im betrachteten Gebiet / Darstellung der städtebaulichen Missstände

- Benennung von Handlungsbedarfen auf Basis aktueller Zahlen zur Bevölkerung und gegebenenfalls anderer relevanter Indikatoren (z.B. für eine angestrebte Aufnahme in das Programm SZH auch SGB II unter 16-Jähriger, Wahlbeteiligung, Indikatoren wie z. B. Armutsgefährdung, hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, Gesundheitsdaten, Kriminalitätsstatistiken etc.).

Ziele und Strategie

- Beispielhafte Darstellung von Zielen, Maßnahmen und Förderbedarfen, Aussagen zur kommunalen Leistungsfähigkeit

- Kurze Darstellung der zukünftigen Aspekte der geplanten Sicherung dieser Maßnahmen

- Welche Bündelungseffekte werden erwartet?

- Vorgesehene Inanspruchnahmen weiterer Programme und Kombiförderungen, sind darzustellen.

Sonderregelung zum Eckpunktepapier interkommunaler Kooperationen:

Ergänzend zu den oben dargestellten Inhalten haben die Eckpunktepapiere interkommunaler Kooperationen folgende Punkte zusätzlich zu berücksichtigen:

Förderschwerpunkte:

Die künftig vorgesehene Förderung von IKK stellt auf Projekte ab, die der gemeindeübergreifenden Daseinsvorsorge dienen. Dazu sind all jene Güter und Dienstleistungen zu zählen, an deren nachhaltiger Angebotssicherung ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Ein Schwerpunkt innerhalb dieses Aufgabenfeldes wird vor allem im Bereich der sozialen Infrastruktur zu sehen sein.

Ausgangslage

- Benennung und Begründung der teilnehmenden Kommunen, welche Kommune ist die Leadkommune?

- Wird die IKK auf eine bereits existierende interkommunale Kooperation (bspw. KLS oder SUW) aufgebaut?

- Wenn ja, dann Beschreibung der bereits existierenden Kooperation (bspw. Organisationsform) sowie kurzer Abriss über das bisher Erreichte.

- Wie soll die Kooperation zukünftig organisiert werden?

- Räumliche Einordnung der teilnehmenden Kommunen und deren Erreichbarkeit mit ÖPNV untereinander.

Ziele und Strategie

- Beispielhafte Darstellung von Zielen, Maßnahmen und Förderbedarfen, Aussagen zur kommunalen Leistungsfähigkeit nach den jeweiligen teilnehmenden Kommunen und ihren Fördergebieten (teilräumliche Betrachtungsebene).

- Kurze Darstellung der strategischen Ausrichtung, die die Kooperation gemeinschaftlich entwickelt, sowie zukünftige Aspekte der geplanten gemeinsamen Sicherung der Daseinsvorsorge.

- Welche Bündelungseffekte werden erwartet?

- Welche Effekte für die Stadtentwicklung werden neben der Qualifizierung der Daseinsvorsorge erwartet?

2. Anforderungen an eine städtebauliche Zielplanung

Die städtebauliche Zielplanung trifft Aussagen zu den gesamtmaßnahmenbezogenen Zielen, Strategien und Handlungsfeldern. Daraus abgeleitet umfasst sie eine Darstellung der Einzelvorhaben, mit denen sich die Ziele erreichen lassen.

- Erläuterungstext

- Bei der Erarbeitung der städtebaulichen Zielplanung ist der integrierte Planungsansatz zu berücksichtigen. Das bedeutet u. a., dass sich die geplanten Schwerpunkte und Vorhaben nachvollziehbar aus dem INSEK ergeben müssen. Sofern im INSEK nicht detailliert enthalten, wird um eine kurze Darstellung und Erläuterung der Strategie zur Erreichung der städtebaulichen Ziele gebeten. Weist das INSEK nicht mehr die notwendige Aktualität auf, so ist dies zeitgleich zu überarbeiten.

- Es ist eine Defizitanalyse für die Gebietskulisse zu erstellen und um konkret daraus ableitbare Handlungsbedarfe zu ergänzen.

- Darstellung Im Ergebnis sind die angestrebten Sanierungsziele bzw. städtebaulichen Ziele für die Gesamtmaßnahme darzustellen, ergänzt um eine

- kurze Darstellung der Strategie zur Erreichung der städtebaulichen Ziele (z. B. welche besonderen Vorhaben sollen wie entwickelt werden?).

- Eine Auseinandersetzung mit den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung ist erforderlich. Darzustellen sind jeweils abgeleitete Vorhaben des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, insbesondere durch Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur (beispielsweise des Stadtgrüns), die im Rahmen der Gesamtmaßnahme umgesetzt werden sollen.

- Aussagen zu den räumlichen Förderschwerpunkten, herausragenden Einzelvorhaben, geplanten Durchführungszeitraum, Fördermittelbedarfen und Fördergebietskulisse gem. Nr. 13.1.4 der dyn AH zur StBauFR 2021

- Berücksichtigung des bereit zu stellenden kommunalen Mitleistungsanteils

- Mitwirkung in übergeordneten Netzwerken (Städtekranz, AGHS, Städteforum, etc.)

- bei Fortschreibungen auch (kurze) Evaluation der bisherigen Umsetzung der GM , welche Sanierungs-/ entwicklungsziele seit Beginn der Förderung der Gesamtmaßnahme bereits erreicht wurden, ob Sanierungs-/ entwicklungsziele geändert wurden und wie der Umsetzungserfolg insgesamt eingeschätzt wird

- Tabellarische Darstellung:

- Aufzählung der geplanten Einzelvorhaben mit genauer Vorhabenbezeichnung (Adresse), Benennung des Handlungsfeldes, Gesamtkosten, Fördermittelbedarf, Denkmalstatus, Einsatz von anderen Fördermitteln

- Vorhabenscharfe Prioritätensetzung von 1 (hoch bzw. notwendig zur Erreichung der Erneuerungs- bzw. Entwicklungsziele), 2 (sinnvoll zur Erreichung der Erneuerung- bzw. Entwicklungsziele) bis 3 (nachrangig bzw. wünschenswert)

- Kurze vorhabensscharfe Erläuterung

- Kartographische Darstellung

- Vorschlag zur Fördergebietskulisse

- Genaue Verortung der in der tabellarischen Darstellung enthaltenen Einzelvorhaben

- Bei Fortführungsmaßnahmen zusätzlich ein Plan der bereits umgesetzten Maßnahmen (PuM).

d. Kosten- und Finanzierungsübersicht

Wichtige Hinweise:

Der Auswahl der Vorhaben für die städtebauliche Zielplanung sollten zukunftsfähige und nachhaltige Nutzungen zugrunde liegen. Dies schließt Maßnahmen zur Funktionsstärkung einschließlich zentraler öffentlicher Räume, zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadtkerne und eine Anpassung an die demografische Entwicklung auch auf dem Bereich der Daseinsvorsorge ein. Haben z.Zt. leerstehende Denkmale und stadtbildprägende Gebäude mittelfristig keine Sanierungs- und damit Erhaltungschance, sind für diese Gebäude zur Erhaltung des Stadtbildes und der historischen Authentizität nach einer entsprechenden Abstimmung mit der Unteren und oberen Denkmalschutzbehörde Sicherungsmaßnahmen einzuplanen.

Die mit der Förderung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme verfolgte Zielsetzung muss in der städtebaulichen Zielplanung hinreichend konkret formuliert und abgestimmt sein, um gemäß den Anforderungen von Bund und Land evaluiert werden zu können (vgl. Pkt.13.4 StBauFR 2021).

Es ist grundsätzlich das Zügigkeitsgebot für die Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen zu beachten. Das bedeutet, dass dargestellt werden muss, wie die wesentlichsten Ziele innerhalb der in Aussicht gestellten Programmlaufzeit (i.d.R. 15 Jahre) erreicht werden. Gesamtmaßnahmen sollen innerhalb von spätestens 15 Jahren abgeschlossen werden.

Die Einzelvorhaben in den abgestimmten Zielplanungen müssen sich am Grundsatz der Subsidiarität ausrichten.

Die Zielsetzung der Gesamtmaßnahme muss dazu beitragen, die übergeordneten strategischen Programmziele des jeweiligen Förderprogramms umzusetzen, d.h. Beachtung der vorliegenden Programmstrategien.

Die städtebauliche Zielplanung muss zudem die übergeordneten Zielsetzungen der Städtebauförderungsrichtlinie berücksichtigen bzw. ihr Erreichen sicherstellen und, soweit im Sinne einer stimmigen städtebaulichen Entwicklung erforderlich, nachvollziehbar gegeneinander abwägen.

Regelungen zu Kulissenabgrenzungen s. bitte bei den jeweiligen Programmen. Sollten im begründeten Einzelfall bei kleineren Städten und Gemeinden die Voraussetzungen für eine förmliche Festlegung nach dem BauGB fehlen, kann die Gebietsfestlegung gemäß Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung durch Beschluss der Gemeinde erfolgen

- Lebendige Zentren

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die als Maßnahme im Programm Lebendige Zentren durchgeführt werden soll, benötigt eine städtebauliche Zielplanung auf der Grundlage von § 142 BauGB oder § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB in Verbindung mit der Programmstrategie "Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" von Oktober 2022 (Herausgeber: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat). Sollten im begründeten Einzelfall bei kleineren Städten und Gemeinden die Voraussetzungen für eine förmliche Festlegung nach dem BauGB fehlen, kann die Gebietsfestlegung gemäß Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung durch Beschluss der Gemeinde erfolgen. Die räumliche Festlegung kann als Sanierungsmaßnahme nach § 142 BauGB, als Erhaltungsmaßnahme nach § 172 BauGB erfolgen.

Programmziel ist die Anpassung, Stärkung und Revitalisierung sowie die Erhaltung von Stadtkernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren, die Profilierung und Standortaufwertung sowie die Erhaltung und Förderung von Nutzungsvielfalt zu unterstützen. Ziel ist im Sinne einer lebendigen Nutzungsmischung die Entwicklung der Zentren zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorte für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur.

- Sozialer Zusammenhalt

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die gemäß § 171e BauGB als Maßnahme der Sozialen Stadt im Programm Sozialer Zusammenhalt durchgeführt werden soll, benötigt ein gebietsbezogenes, integriertes Entwicklungskonzept nach § 171e Absatz 4 BauGB in Verbindung mit der Programmstrategie zur Sozialen Stadt von Juli 2023 (Herausgeber: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen).

Die räumliche Festlegung kann als Maßnahmegebiet nach § 171e Absatz 3 BauGB, als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB oder als Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB erfolgen.

Programmziel ist die Stärkung des sozialen Miteinanders sowie die Verbesserung der Lebensqualität in Stadt- und Ortsteilen mit besonderen Entwicklungsbedarfen. Der Schwerpunkt liegt dabei nach wie vor nicht allein auf der baulichen Entwicklung des Quartiers, sondern auch auf der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Austauschs durch soziale Integration, die Schaffung von Begegnungsräumen sowie die Stärkung von Nachbarschaften und lokalen Netzwerken. Die Themenfelder Umweltgerechtigkeit, Generationsgerechtigkeit, Sicherheit im Quartier und auch ein präventiver Ansatz gewinnen an Bedeutung.

Link: Leitfaden (Arbeitshilfe)

- Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die gemäß § 171b BauGB als Stadtumbaumaßnahme im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung durchgeführt werden soll, benötigt eine städtebauliche Zielplanung auf der Grundlage des § 171b Absatz 2 BauGB in Verbindung mit der Programmstrategie von Juli 2022 (Herausgeber: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat). Ist die Inanspruchnahme des Teilprogramms SSE – Sanierung, Sicherung, Erwerb – beabsichtigt, ist die Ergänzung der Zielplanung um eine Altbauaktivierungsstrategie erforderlich.

Die räumliche Festlegung kann als Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB, Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB, städtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 BauGB oder Erhaltungsgebiet nach § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB erfolgen.

Programmziel ist die Sicherung und Verbesserung von Lebens- und Wohnqualitäten, z. B. der Erhalt und die bedarfsgerechte Anpassung lebenswerter Stadt- und Altbauquartiere, die Schaffung neuer, nachhaltiger Quartiere, die Gestaltung von Grün-, Frei-, Spiel- und Sportflächen mit vielfältigen Angeboten für Erholung und Bewegung, ressourcenschonende Entwicklung unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und Anpassung an den Klimawandel. Die Städte und Gemeinden sollen bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind, unterstützt werden.

- Interkommunale Kooperationen

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme, die in Form einer interkommunalen Kooperation (IKK) durchgeführt werden soll, benötigt eine überörtliche, zwischen den beteiligten Gemeinden abgestimmte städtebauliche Zielplanung für die Teilgebiete der Gesamtmaßnahme.

Nach zuvor erfolgter Abstimmung der Zielplanung mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) ist diese zusätzlich durch alle beteiligten Kommunen zu beschließen und der Beschluss dem LBV in Kopie vorzulegen.

Stand: Januar 2026